せりにかけられるために並べられている丸太をよ~く見ると、色々面白いものが隠されていたりします。

(1)丸太の年輪

この丸太の年齢はいくつでしょうか?これは誰でも答えられますね。丸太の切り口を見てください。 年輪が渦を巻いて沢山ありますね。この一つが1才、二つあれば2才となります。

ではなぜ年輪が出来るのでしょうか?それは日本の四季にあります。 夏場は木は急激に成長し、冬場は収縮する。この繰り返しが1年また1年と繰り替えされる度にその年輪として刻まれていくのです。

一般に年輪の間が狭いほど価値があり、成長スピードによりその年輪は決まります。 栄養もなく日も当たらず厳しい環境で育った木は成長も遅く目が混み丈夫な木に育ちます。 一方、栄養豊富で日当たりも良い環境で育った木は成長も早いため年輪の間隔が大きくなり弱い木となります。

(2)丸太の切り口に書かれている数字は?

切り口を見てみると数字が書かれています。これは丸太の切り口の直径が何センチかを意味しています。

例えば写真の丸太は直径が40cmとなります。市場職員が入荷された丸太一本一本にサシを当てて測って書いています。 測る所は中心を通る最短の対角線となります。

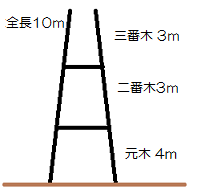

(3)並んでいる丸太には前後があるの?

一本の木があったとします。山では倒してから図のように切り分けます。 例えば10mあったとしたら、4m+3m+3mという風に切り分けます。 その3本の元の部分が後ろ(元口)、先の方が表(末口と呼ぶ)、簡単に言えば太い方が後ろ、細い方が表として並べます。 下から元木、二番木、三番木という風に呼びます。元木は写真のようにチェンソーで削った跡がありますので非常に分かりやすいですが、 二番木と三番木は正直判別は難しいので市場では合わせて二番木と呼んでいます。

(4)丸太の出品者は誰?

製品にはメーカーがあるように丸太にも出品者があります。 市場に大量に出材される丸太を市場職員が誰の丸太かをどのように判別しているのでしょうか?

丸太の切り口に何かスタンプみたいなものがありませんか? これは刻印といわれるもので、各出荷主さんが独自に作ったブランドマークみたいなものです。山で市場に出荷する際に一本一本刻印を打っています。 これにより丸太が誰の丸太かを判別しています。

(5)丸太の上に貼られている番号・文字は?

セリにかけられている丸太の上には番号が貼られています。 これは各丸太の管理番号みたいなもので、セリが終わった後、この丸太の木主は誰かまた誰がいくらで買ったのかなどを集計するのに必要となってきます。 原則、売る順番で番号を貼っていますが、番号を逆に行ったりすることがありますが気にせずに、、、 又チョークで書かれている文字は出品者の刻印でお客さんが誰の丸太かを分かりやすいようにしています。

(6)丸太に穴が開いている!

「あれ!よく見るとこんな所に穴が開いている。」 「あ!こっちには丸太の表面に変な模様が、、、」 実はこれは虫が侵入した跡です。

高温多湿の紀南地方は、スギノアカネトラカミキリというカミキリ虫の一種の虫が多く生息しており、間違いないといっていいほど被害にあっています。 製品となった時に問題はないのですが、見た目が悪いので嫌われます。

(7)節(ふし)

節(ふし)とは枝が生えていた跡です。よく見ないと見落とすほど小さいものもあります。 一般に節がある丸太は嫌われます。 製材した時に節の跡が出てきたりその部分が空洞になっていたりするからです。 節が出ないようにするには、木が若いうちに枝打ち(えだうち)を行い手入れすれば少なくなります。