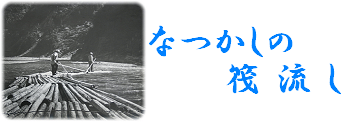

1.修羅出し 山の中から、木材を運び出すのは大変な力のいる仕事で、集材地点までの、木集めの代表的なものが、修羅(シュラ)で、 丸太を滑り落とす桶のような設備である。 |

|

2.木馬(きんま)

盤木と呼ばれる小丸太を、枕木上に並べた搬出路の(木馬道)の上を、丸太を積んだ木馬を人が、制動しながら引き降ろしていく。 重労働で危険な作業であるため、機械集材の普及とともに減少する。 |

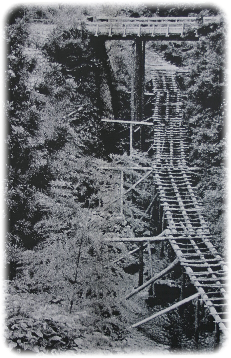

3.鉄砲せぎ 鉄砲堰(テッポウゼキ)とは、水量の少ない川で水を溜めて、これに集材し、堰を開けて一挙に流送する設備である。 集材された、木材の輸送は、水路による流送によって新宮まで運ばれた。 熊野木材の流送は筏に筏師組んで川を下す方法がとられる。 |

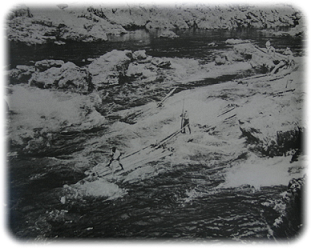

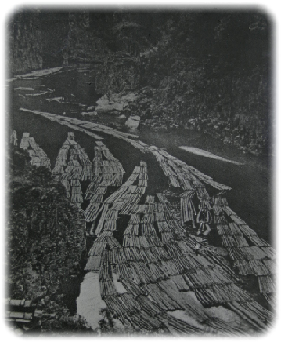

4.北山筏流し 激流を下る。 北山村大沼の筏師によって、北山川の激流を筏が流された。 上滝、下滝など危険箇所の通過に、筏師の緊張も高まる。 |

5.瀞峡の筏 北山川の激流を下ってきた筏は、流れのゆるやかになる瀞峡の田戸で組みかえ、さらに下流へと流した。 |

6.筏師 熊野川を下る筏師。筏の幅が広く、十津川から下って来た筏であろう。 宮井の下流までくると難所も減り、サオさす筏師にも余裕が感じられる。 |

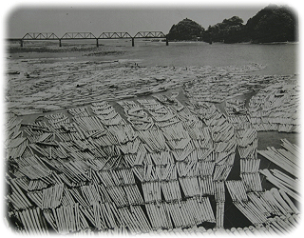

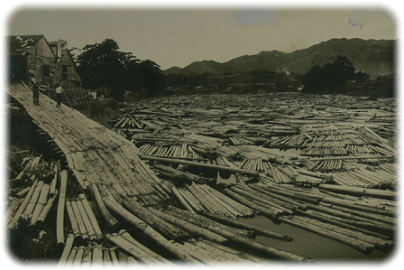

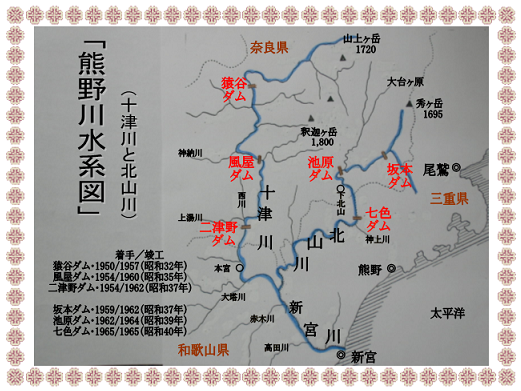

7.熊野川河口 筏師の本場は、和歌山県北山村。 戦前までは毎年夏期の間、北朝鮮の鴨緑江方面や、北海道の筏流送に進出して、熊野筏師の名を上げた。 このように、北山・十津川村の両河川からの流送してくる筏で、新宮川口はおおわれた。 この名物筏流送も、ダム開発、国道168号線の開通等、時代の変遷により、昭和39年3月にその使命を終える。 ※ ダム開発・・・末尾『熊野川水系図』参照 |

|

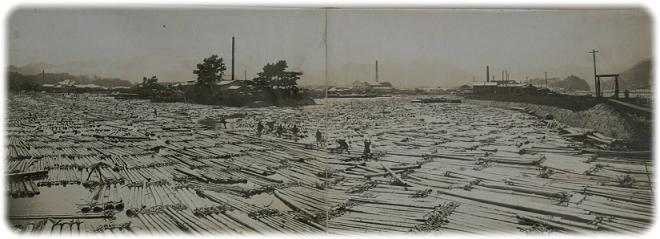

8.新宮貯木場  水面貯木場に充満した筏は、当時の木材業の隆盛を物語って壮観である。 明治に完成した貯木場の面積は、2万坪といわれた。 昭和42年に埋め立てられて、陸上貯木場(現.新宮原木市場貯木場)となる。 |

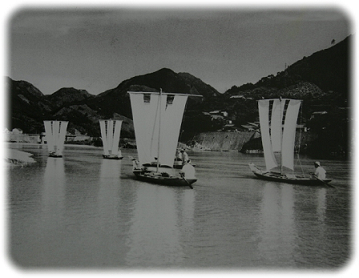

9.熊野川を遡航なす三反帆 熊野川沿いの、村々への生活物資の運搬は、この団平船に頼っていた。 船は2で1組となり、互いに助け合い、船団を組んで遡航した。 流下する筏と、清流を遡る白帆の群は、新宮川を彩る風物詩でもあった。 その後、大正9年10月頃よりプロペラ船の就航と、陸路開通により、新宮川の交通は、川船から、プロペラ船、さらにウォータージェット 船、と変転する。 (遡航:船で川をさかのぼっていくこと。) |

|

10.木材搬入  取引成立した筏は、工場へ引込まれ製材される。 |

11.池田港 池田港は、熊野川河口の港として、特に木材などの積出しに利用されたが、河口の状態が悪い上、国鉄や国道の開発とともに、 貨物輸送が陸送に変わったため、次第にさびれ遂に廃港となった。 |

|

(参考資料) 熊野川水系図

|

|