『これが熊野木まつりの会場の一部でございます。

新宮林材界は、昔からながい歴史でございます。

特に天正年間(1573~91)の大阪城築城の際良材を熊野地方に求めた事から熊野材が広く各地に紹介されるようになりました。

それ以来、熊野の山林が見直され、当地方は温暖のうえに雨が多く、樹木の成育最も適地で、 生産が増大するにいたったと伝えられております。』

『これが熊野木まつりの会場の一部でございます。 新宮林材界は、昔からながい歴史でございます。 特に天正年間(1573~91)の大阪城築城の際良材を熊野地方に求めた事から熊野材が広く各地に紹介されるようになりました。 それ以来、熊野の山林が見直され、当地方は温暖のうえに雨が多く、樹木の成育最も適地で、 生産が増大するにいたったと伝えられております。』 |

『 ここに展示しております筏は、瀞八丁北山筏の一乗りでございます。 筏の歴史は、450年ほど前の大永年間(1521~28)からはじまったと言われています。 一筏の前端の床はなるべく細い木材で組み、うしろにいくほど次第に太い木材をそろえて組み、急流や浅瀬を乗り切りやすくしております。 川幅も狭い上流の難所では、一筏に二人の筏師が乗り、下流になれば川幅も狭く、水流も豊かになるので四、五乗りを一連として、一人で下しておりました。 大正から昭和初期の最盛期には、北山川の流下材積は年間20万立方メートル、筏にして有に3万乗りに達したと言われております。 』 |

『往時唯一の川の流通機関として欠かすことのできなかったのが川舟でございます。 この舟が、その当時の面影をとどめております。 ゆったりと川をのぼる三反帆の風情は又格別でございました。 新宮川を上下するこの川舟、その長さ、ほぼ12メートル、幅2メートル位で、 お客を乗せるものと、荷物を乗せるものがありありました。 米で20俵(1200kg)を積むことができました。 新宮川は急流や浅瀬が多く、ことに冬に渇水期になると、本県本宮町まで約40km2日、奈良県十津川村までは約65km4日を 要したと言われております。 しかし、順風の海から吹いてくる夏の頃は、三反帆を掲げて遡行いたしました。 』 |

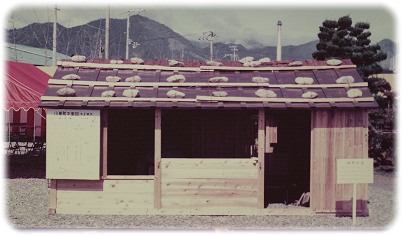

『この河原の家は、本市独特のものでございまして、釘を一本も用いない木造組立式であるのがその特色であります。 これは、夏期には大雨のために、河原全部が水に浸されることがたびたびにおよび、一旦増水が予測されると、 たちまちのうちに解体して「町方」へ運び上げて避難し、水が退いてしまうと、ただちに元の位置に組立てたものであります。 災害を日常生活に取り込んだ形で、そのびん迅速なことは、めざましく、昼までに建て終えないと一人前とはされなかったものです。 川舟に乗って新宮川を上下する舟夫や、筏師達は、いずれも川原に定宿を持っておりました。 新宮川原は、常に活気に満ち、新宮と上流の村々をつなぐ一つの主要な玄関を形成して、独特な生活文化を生み出しておりました。 』 |